Профилактика нежелательных последствий

Открытый перелом, большие участки поражения, несколько операций, — все это может привести к осложнениям. Среди наиболее опасных можно назвать инфекционное заражение кости – травматический остеомиелит (который плохо поддается лечению) и менингит.

Кроме инфекционных, могут быть и функциональные нарушения: патологическое смещение ряда зубов, аномальный прикус, формирование неестественных пробелов между зубами, деформация симметрии кости. Эти дефекты могут влиять на жевательную и глотательную функции, на правильность речи.

Период регенерации костных тканей при переломе в среднем составляет 1,5–2 месяца. При соблюдении всех предписанных правил и медицинских рекомендаций прогноз благоприятный — пациент с такой травмой может подлежать полному выздоровлению. Главное – вовремя оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Если вовремя не начать соответствующее лечение, наблюдаются следующие проявления:

Классификация

Челюсть состоит из двух частей: верхней и нижней. Это довольно слабое место в организме человека. Переломы нижней челюсти встречаются гораздо чаще, так как это место обладает чрезмерной слабостью. Статистика показывает, что в подавляющем большинстве случаев переломы возникают в области углов, венечного отростка, резцов или клыков. Верхняя челюсть – наиболее прочное костное образование. Она отвечает за смыкание с другими костями. При серьезных повреждениях может произойти смещение, однако обычно оно происходит без образования осколков. При падении смешение происходит в сторону основания черепа, при травмах – вниз и назад. По тяжести переломы бывают:

- Открытым – при переломе повреждаются мягкие ткани, происходит их разрыв. Чаще всего это возникает при поражении нижней челюсти. Такое состояние опасно возможным бактериальным процессом, медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно.

- Закрытый – повреждается только кость, мягкие ткани сохраняют свою целостность. Такое состояние гораздо легче поддается лечению.

В зависимости от смешения обломков, переломы челюсти бывают:

- Перелом со смещением – сагиттальный, трансверзальный, вегитальный.

- Перелом без смещения, или неполный перелом.

- Перелом с сотрясением головного мозга.

- Оскольчатый – при травмировании кость разбивается на множественные осколки, которые вызывают многочисленные раны. Одно из наиболее опасных состояний, требует постоянного контроля врача.

- Полный – обломки кости смещаются, они имеют косой наклон.

Чтобы определить степень поражения, пользуются классификацией по степени перелома. Он может быть одинарным, двойным или же множественным. Нужно учитывать, что полный перелом – наиболее опасное состояние, которое требует длительного и комплексного лечения. Он характеризуется перемещением фрагмента челюсти в другую проекцию. Такие принято различать переломы челюсти по местоположению. Они бывают средними, резцовыми, ментальными, клыковыми, ангулярными.

ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Переломы нижней челюсти составляют около 70% от всех переломов костей лица. Чаще всего перелом нижней челюсти больной получает в драке, при падении с высоты.

Классификация переломов нижней челюсти:

открытые и закрытые;

полные и неполные;

одиночные, двойные, множественные;

односторонние и двухсторонние;

линейные и оскольчатые;

со смещением отломков и без смещения;

травматические и патологические;

прямые и непрямые.

При травматических переломах сила механического воздействия на кость превосходит ее сопротивляемость, а патологические переломы возникают вследствие снижения прочности кости под воздействием различных патологических процессов.

Прямыми называются переломы, возникающие в месте непосредственного приложения силы, а на противоположной стороне – непрямыми.

Открытыми являются переломы нижней челюсти с нарушением целостности слизистой полости рта и кожи. Таким образом, все переломы в линии зубного ряда являются открытыми.

Двойной перелом нижней челюсти следует отличать от двустороннего, когда имеются две линии перелома на противоположных сторонах.

Неполный перелом (трещина) характеризуется сохранением целостности кортикальной пластинки с одной стороны.

Типичные линии переломов: шейка суставного отростка, угол нижней челюсти, ментальное отверстие, средняя линия.

Наиболее характерные признаки перелома нижней челюсти:

Травма мягких тканей челюстно-лицевой области (ссадины, ушибы, гематомы, раны). Повреждения мягких тканей лица, сопровождаемые выраженными отеками, значительно затрудняет диагностику переломов нижней челюсти.

Боль, симптом «ступеньки» и симптом «крепитации», выявляемые при пальпации по краю нижней челюсти, симптом непрямой нагрузки.

Нарушение прикуса, разрывы слизистой оболочки альвеолярного отростка, подвижность зубов и кровотечение изо рта, выявляемые при осмотре полости рта.

Патологическая подвижность отломков нижней челюсти, определяемая путем бимануальной пальпации.

Неврологические нарушения в результате травмы нижнеальвеолярного нерва.

Нарушение целостности костной ткани нижней челюсти, определяемое рентгенологически. Для диагностики перелома нижней челюсти проводят ортопантомографию костей лицевого скелета, рентгенографию нижней челюсти в прямой (носо-лобной) и боковой проекциях.

Для решения «судьбы» зубов, находящихся рядом с линией перелома, часто проводят рентгенографию этих зубов. Для точной диагностики перелома нижней челюсти требуется рентгенографическое обследование, как минимум, в двух проекциях. Для рентгенологической диагностики переломов в области мыщелкового отростка нижней челюсти часто используют томографию или зонографию височно-нижнечелюстных суставов. При необходимости возможна компьютерная диагностика переломов нижней челюсти.

Механизм смещения отломков под воздействием силы тяги жевательных мышц.

Задняя группа мышц, поднимающих нижнюю челюсть (жевательная, височная, медиальная и латеральная крыловидная мышцы), прикрепляется в области симметричных участков угла, венечного и мыщелкового отростков челюсти с обеих сторон. Передняя группа мышц, опускающих нижнюю челюсть, прикрепляется в основном в области внутренней поверхности подбородка. При одностороннем переломе челюсти больший отломок смещается вниз и внутрь, а меньший – внутрь и в сторону перелома. При двусторонних переломах в подбородочном отделе или в области тела нижней челюсти центральный фрагмент смещается внутрь и вниз, что может привести к западению корня языка и создает угрозу асфиксии при положении лежа на спине. Транспортировка таких больных должна осуществляться с повернутой на бок головой или с использованием воздуховода.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ

Квалифицированная помощь оказывается до поступления в специализированный стационар.

При оказании квалифицированной хирургической помощи врач-хирург должен:

1) произвести обезболивание места перелома;

2) обколоть рану антибиотиками, ввести антибиотики внутрь;

3) осуществить простейшую транспортную иммобилизацию, например, наложить стандартную транспортную повязку;

4) убедиться в отсутствии кровотечения из раны, асфиксии или ее угрозы при транспортировке;

5) провести противостолбнячные мероприятия согласно инструкции;

6) обеспечить правильную транспортировку в специализированное лечебное учреждение в сопровождении медицинского персонала (определить вид транспорта, положение больного) ;

7) четко указать в сопровождающих документах все, что сделано больному.

Направлению в специализированное отделение подлежат больные со сложными и осложненными травмами лица при необходимости проведения первичной пластики мягких тканей и применения новейших методов лечения переломов костей лица, включая первичную костную пластику.

Временная (транспортная) иммобилизация переломов нижней и верхней челюсти. Она осуществляется вне специализированного лечебного учреждения или на месте происшествия средними медицинскими работниками, врачами других специальностей, иногда в порядке взаимопомощи.

Для временной иммобилизации используют:

1) Круговую бинтовую теменно-подбородочную повязку

2) Стандартную транспортную повязку

3) Мягкую подбородочную пращу Померанцевой-Урбанской

4) Межчелюстное лигатурное скрепление

Круговая бинтовая теменно-подбородочная повязка.

Круговые туры бинта, проходя через подбородок нижней челюсти и теменные кости, не позволяют отломкам смещаться во время транспортировки пострадавшего. Для этой цели можно использовать сетчатый эластический бинт.

Стандартная транспортная повязка.

Стандартная транспортная повязка состоит из жесткой подбородочной пращи и опорной шапочки (безразмерной). Последняя имеет 3 пары петель для фиксации резиновых колец, которые плотно прижимают пращу к подбородочной области. Под петлями расположены матерчатые карманы для ватных вкладышей, позволяющие отвести резиновые кольца от отечных мягких тканей лица и предупредить их травму. Шапочку накладывают таким образом, чтобы она плотно охватывала затылочный бугор, а лямки ее были завязаны на лбу. Жесткую подбородочную пращу выполняют ватно-марлевым вкладышем так, чтобы он перекрывал края пращи по всему ее периметру. Это предотвращает непосредственное соприкосновение жесткой конструкции с отечными мягкими тканями, а также может служить защитной повязкой при повреждении кожных покровов подбородочной области. В зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломах нижней челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно наложить с использованием 3 пар резиновых колец (как давящую)

При переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда ее следует накладывать лишь для поддержания отломков. Чрезмерное давление на сместившиеся отломки приведет к еще большему их смещению с опасностью развития асфиксии. Однако такой дифференциальный подход возможен лишь в специализированном отделении, где есть хирург-стоматолог. Неспециалистам следует рекомендовать накладывать стандартную транспортную повязку как поддерживающую.

Мягкая подбородочная праща Померанцевой-Урбанской.

Подбородочная часть ее изготовлена из нескольких слоев холста или бязи. Промежуточная представлена двумя широкими резинками (галантерейными) , которые переходят в периферический отдел повязки, выполненный из того же материала, что и подбородочная часть. Последний имеет шнуровку, позволяющую регулировать степень натяжения резиновых полосок пращи. Эта повязка удобна для больных, проста в применении и обеспечивает хорошую фиксацию отломков

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФИКСАЦИИ ОТЛОМКОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Этапы оказания помощи:

1) хирургическая обработка костной раны (если в этом имеется необходимость) ;

2) вправление и закрепление отломков челюсти;

3) назначение диетического и медикаментозного лечения.

Показания к удалению зубов из линии перелома:

1) перелом корня;

2) вывих и подвывих зуба;

3) гангрена пульпы и периапикальные инфекционные очаги;

4) зубы, вклинившиеся в щель перелома и препятствующие сопоставлению отломков;

5) резко подвижные и вывихнутые зубы;

6) зубы, не поддающиеся консервативному лечению;

7) наличие обширного повреждения лунки зуба с дефектами слизистой оболочки.

Выделяют три группы шин:

1) назубные (шина опирается только на зубы) ;

2) зубодесневые;

3) десневые.

Назубные шины.

В 1915-1916 г. г. С. С. Тигерштедтом разработана система шинирования с помощью назубных алюминиевых проволочных шин.

Инструменты и материалы, необходимые для шинирования.

1) крампонные щипцы;

2) щипцы-плоскогубцы;

3) коронковые ножницы;

4) напильник для металла со средней насечкой;

5) анатомический пинцет;

6) стоматологический пинцет;

7) зажим Пеана;

![]() алюминиевая проволока;

алюминиевая проволока;

9) лигатурная бронзо-алюминиевая проволока;

10) резиновые кольца, нарезанные из дренажной трубки диаметром 5 мм.

Правила наложения проволочных шин.

1) точечный контакт с каждым из зубов;

2) зацепные крючки располагаются соответственно коронке зуба, а не в межзубном промежутке;

3) крючков должно быть не менее 5-6;

4) расстояние между крючками 10-15 мм, их длина 3,5-4 мм;

5) зацепные крючки изгибают под углом 35-40 градусов к горизонтальной плоскости шины;

6) шинирование должно быть проведено по всей длине зубного ряда;

7) лигатурной проволокой должен быть фиксирован каждый зуб;

![]() локализация шины в области шеек зубов;

локализация шины в области шеек зубов;

Виды шин:

1. Гладкая одночелюстная шина – скоба.

Показана при одиночных переломах в линии зубного ряда и незначительной подвижности и смещении отломков.

2. Шина с распорочным изгибом – применяется при отсутствии зубов в линии перелома для предупреждения захождения отломков.

3. Шина с наклонной плоскостью – применяется при переломе в области шейки суставного отростка для предупреждения боковых смещений нижней челюсти.

4. Двучелюстная шина с зацепными петлями и межчелюстной резиновой тягой.

Показана в следующих случаях:

1) линия перелома находится за пределами зубной дуги;

2) значительное смещение отломков;

3) переломы верхней челюсти;

4) переломы двух челюстей одновременно;

5) двойные, двусторонние, тройные переломы.

Недостатки гнутых проволочных шин:

1) трудность и длительность их изгибания;

2) травмирование зацепными петлями слизистой оболочки губ и щек;

3) сложность гигиенического содержания полости рта;

4) препятствие правильному смыканию зубных рядов при наличии глубокого прикуса;

4) невозможность заготовки шин впрок.

Шина В. С. Васильева (1967) — стандартная назубная ленточная шина из нержавеющей стали с готовыми зацепными крючками

Зубодесневые шины — шина Вебера, шина Ванкевич.

Опираются на зубы и слизистую альвеолярного отростка.

Десневые шины — шина Порта.

Опираются только на слизистую оболочку альвеолярного отростка. Используются при полном отсутствии зубов. Представляет собой две базисные пластинки, соединенные между собой. В центре – отверстие для приема пищи. Дополняется пращевидной повязкой.

Симптомы

Распознать перелом челюсти достаточно несложно: человек после какого-то воздействия начинает ощущать сильнейшую боль. В редких случаях нарушение целостности кости незначительное, из-за чего пациент может долгое время не обращать внимания на дискомфорт. В таком случае кости неправильно срастаются, изменяется прикус и внешний вид человека. Чаще всего диагностировать перелом челюсти удается по следующим признакам:

- Сильной и интенсивной боли, которая значительно увеличивается при разговоре, жевании – любом движении челюстью. Она возникает при повреждении надкостницы, на поверхности которой расположены множественные нервные окончания. Дополнительно в ране возникает воспалительный процесс, который отягощает течение болезни.

- Отраженной боли – при надавливании на подбородок человек испытывает сильнейший дискомфорт.

- Сильной головной боли, головокружению, тошноте, общему недомоганию.

- Подвижности челюсти – после перелома челюсть пациента становится аномально подвижной. При этом замкнуть ее практически невозможно, поверхность кожного покрова изменяется. Диагностировать такое отклонение можно по визуальному осмотру или во время пальпации.

- Смешению зубов – при переломе челюсти зубы могут изменить свое местоположение, между ними появляются новые щели.

- Появлению крови и кровоподтеков – при переломах целостность кровеносных сосудов нарушается, из-за чего кровь может изливаться через кожу или изо рта. При появлении кровотечения стоит незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.

- Отечность лица – при травмировании организм выделяет специальные противовоспалительные агенты, которые вызывают отечность. Кожный покров увеличивается, краснеет. Из-за этого значительно нарушается кровообращение.

- Повышенному слюноотделению и западанию языка.

МЕЖЗУБНОЕ И МЕЖЧЕЛЮСТНОЕ ЛИГАТУРНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ:

Требования к использованию метода:

1) на каждом отломке не менее двух рядом стоящих устойчивых зубов и двух зубов-антагонистов;

2) в повязку не следует включать, зубы, стоящие в линии перелома, с признаками периодонтита и пульпита, имеющие патологическую подвижность.

Противопоказания к наложению межчелюстного лигатурного скрепления:

1) сотрясение головного мозга;

2) возможность кровотечения в полости рта;

3) опасность возникновения рвоты;

4) транспортировка больного водным иди воздушным транспортом.

Среди многих разновидностей межчелюстного лигатурного скрепления чаще других применяют: простое, восьмеркой, по Айви.

а) простое лигатурное связывание.

При простом межчелюстном лигатурном скреплении конец лигатурной проволоки длиной 5-6 см проводят в межзубный промежуток, охватывают с язычной стороны один из включаемых в повязку зубов и возвращают его через другой межзубный промежуток в преддверие рта. На вестибулярной стороне оба конца проволоки скручивают между собой. Скрученная проволока плотно охватывает шейку зуба. Вторую лигатуру точно так же фиксируют на соседнем зубе. Затем эти две проволоки скручивают между собой, объединяя два зуба в одну повязку. Аналогичную повязку накладывают на зубы второго отломка, затем на зубы-антагонисты. Репонировав отломки, доводят их до соприкосновения с зубами верхней челюсти и фиксируют в этом положении, скручивая проволоку, отходящую от зубов нижней и верхней челюстей, между собой на каждой стороне поочередно. Концы проволоки срезают ножницами для резания металла, подгибают так, чтобы они не травмировали слизистую оболочку щеки и десны.

б) лигатурное связывание восьмеркой.

При скреплении в виде восьмерки оба конца лигатурной проволоки длиной 6-8 см проводят в межзубные промежутки с вестибулярной стороны на оральную так, чтобы проволока охватывала сразу два включаемых в повязку зуба. Затем оба конца проволоки возвращают на вестибулярную сторону, проводя их через промежуток между зубами, включаемыми в повязку. При этом один конец пропускают над проволокой, охватывающей зубы с вестибулярной стороны, а второй — под ней. На вестибулярной поверхности концы проволоки скручивают между собой. Затем такую же повязку накладывают на зубы второго отломка и зубы-антагонисты. Как и в предыдущем случае, проволоку, фиксированную на зубах верхней и нижней челюстей, скручивают между собой. Излишки ее обрезают ножницами.

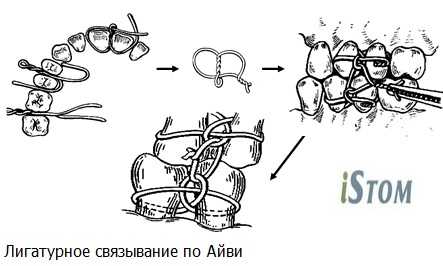

в) лигатурное связывание по Айви

При скреплении по Айви проволоку длиной 10 см предварительно изгибают в виде шпильки, оставляя один конец длиннее другого на 1-1,5 см. На конце «шпильки» формируют петлю диаметром около 0,2 мм. Для этого можно использовать небольшой кусок алюминиевой проволоки, крампонные щипцы, пинцет. Оба конца проволоки проводят с вестибулярной стороны на оральную сторону между зубами, включаемыми в повязку. Длинный конец проволоки возвращают на вестибулярную поверхность через межзубный промежуток, расположенный кзади от петли, и пропускают через нее. Короткий конец выводят на вестибулярную сторону через межзубный промежуток, расположенный кпереди от петли, и скручивают с длинным концом. Избыток проволоки срезают, загибая оставшийся конец длиной около 0,5 см так, чтобы он не травмировал слизистую оболочку щеки. Такую же повязку накладывают на зубы второго отломка, зубы-антагонисты. Отломки репонируют и фиксируют к зубам верхней челюсти проволокой, пропущенной в петли лигатурной повязки на каждой стороне.

Этот метод имеет некоторые преимущества перед простым: он менее травматичен, позволяет осмотреть полость рта, не снимая всей конструкции, а лишь срезав соединяющие зубы лигатуры.

ОСТЕОСИНТЕЗ.

Показания к проведению остеосинтеза:

1) недостаточное количество или полное отсутствие зубов;

2) подвижность зубов;

3) переломы за пределами зубного ряда при наличии смещения отломков;

4) смещение отломков с интерпозицией мягких тканей;

5) множественные переломы;

6) комбинированные поражения;

7) больные с психическими заболеваниями;

![]() крупнооскольчатые переломы нижней челюсти;

крупнооскольчатые переломы нижней челюсти;

9) дефекты костной ткани.

Остеосинтез при переломах нижней челюсти должен быть применен в тех случаях, когда в силу местных или общих причин нельзя обойтись только ортопедическими мероприятиями (назубные шины, лабораторные аппараты и шины) .

Все оперативные методы (остеосинтез) можно разделить на 2 группы:

1) методы прямого остеосинтеза, при котором фиксирующие приспособления непосредственно соединяют концы отломков: проходят через плоскость перелома внутри кости, накладываются на поверхность кости или частично внедряются в кость

2) методы непрямого остеосинтеза, когда фиксирующие конструкции накладываются на кость или внедряются в нее на некотором расстоянии от места перелома, а закрепление производится вне костной раны

I. Методы прямого остеосинтеза.

1. Внутрикостные:

а) штифты и стержни;

б) внутрикостные спицы;

в) внутрикостные винты.

2. Накостные:

а) костный клей;

б) круговые лигатуры без надесневых шин (непосредственно вокруг кости) ;

в) полумуфты и желобки, охватывающие край челюсти.

3. Внутрикостно-накостные:

а) костный шов;

б) накостные пластинки на шурупах;

в) костный шов в сочетании с накостными спицами или пластинками;

г) внутрикостно-накостные шины типа тавровой балки;

д) «механический» остеосинтез П-образными скобами с помощью костносшивающих аппаратов;

е) химический остеосинтез с помощью быстротвердеющих пластмасс.

ж) остеосинтез материалами с памятью формы

II. Методы непрямого остеосинтеза.

1. Внутрикостные:

а) спицы Киршнера (по Delay) ;

б) штифтовые внеротовые аппараты;

в) штифтовые внеротовые аппараты с компрессионным устройством.

2. Накостные:

а) подвешивание нижней челюсти к верхней («назомандибулярная» фиксация и т. п. ) ;

б) круговые лигатуры с надесневыми шинами и протезами (по Black) ;

в) клеммовые внеротовые аппараты (зажимы) ;

г) клеммовые внеротовые аппараты с компрессионным устройством.

При прямых методах остеосинтеза производится обнажение отломков. Фиксирующее приспособление полностью закрыто мягкими тканями.

Техника операции при различных способах закрепления отломков одна и та же. Обезболивание: интубационный наркоз. Кожу лица обрабатывают спиртом. Производят разрез длиной 5-8 см параллельно нижнему краю челюсти, отступив от него на 1 — 1,5 см. Послойно рассекают кожу, подкожно-жировую клетчатку до поверхностной фасции шеи, затем небольшим разрезом рассекают поверхностную фасцию и часть подкожной мышцы.

В образовавшееся отверстие вводят кровоостанавливающий зажим Пеана, которым осуществляют отслоение подкожной мышцы от поверхностного листка собственной Фасции шеи. В жировой клетчатке между m. platysma и поверхностным листком собственной фасции шеи выделяют, и перевязывает лицевую артерию и переднюю лицевую вену. В этом пространстве проходит краевая ветвь лицевого нерва, которая опускается в виде петли ниже края челюсти. Поэтому клетчатку, расположению над поверхностным листком собственной фасции шеи, отодвигают вверх, затем скальпелем рассекают надкостницу и обнажают место перелома. Производят тщательную ревизию костной раны, удаляют нежизнеспособные мягкие ткани и костные осколки, иссекают ущемленные мягкие ткани, производят декомпрессию сосудисто-нервного пучка. Отломки репонируют и закрепляют одним из приведенных выше способов. Послойно накладывают швы на мышцы, подкожную клетчатку и кожу. На 24-48 ч в ране оставляют выпускник.

Отломки закрепляют проволокой при линейных и крупнооскольчатых переломах в области тела, угла и ветви челюсти при отсутствии значительной тяги мышц и дефекта кости. На каждом отломке просверливают шаровидным бором 1-2 отверстия, отступив от края челюсти на 0,5 см и не ближе 1 см от щели излома. При просверливании отверстия бором следует предотвратить возможность перегревания кости путем ее охлаждения растворами антисептиков. Через отверстия проводят проволоку сечением 0,6-0,8 мм. После сопоставления отломков под контролем прикуса концы проволоки подтягивают и закручивают по часовой стрелке. Излишки проволоки откусывают, а концы пригибают к кости

Методы непрямого остеосинтеза

При непрямых методах остеосинтеза обнажение отломков не производится, фиксирующее приспособление выходит наружу.

Питание при переломе челюсти

После того, как врачу удается купировать болезненные ощущения, а также правильно поставить кости, ему необходимо подробно рассказать пациенту, как ему питаться. На весь период восстановления ему придется придерживаться специальных правил, без которых он рискует снова нарушить целостность костной ткани

Важно понимать, что до полного выздоровления ему категорически запрещено жевать – в противном случае боль будет невыносимой. Из-за неправильного подхода к организации питания многие люди после перелома челюсти сталкиваются с дефицитом полезных элементов в организме, их мучают частые запоры и диареи

На сегодняшний день разработано несколько методов кормления людей с переломом челюсти:

При помощи поильника с тефлоновой трубкой – в таком случае наконечник трубки вставляется прямо в желудок через щели между зубами. Если при повреждении зубной ряд не изменился, то трубку продевают через отверстие над зубами мудрости. Учитывайте, что пища должна подаваться небольшими порциями, она должна быть теплой

Важно научить пациента этой процедуре, ведь длительность выздоровления в среднем занимает 1-2 месяца.

Применение желудочного зонда – такой метод кормления используется только в условиях стационара. Он актуален только в первые 2-3 недели после повреждения, не требует никакого вмешательства от пациента

Наиболее неприятный метод кормления, который доставляет пациенту дискомфорт.

Парентеральное питание – в кровь человека вводят специальные витаминные растворы. Обычно применяется в тех случаях, если пациент долгое время не приходит в сознание.

Питательные клизмы – один из наименее эффективных методов кормления, так как после него в организме остается небольшое количество питательных веществ. Проводится, если на теле пациента нет подходящих вен.

Существует огромное количество диет, которых необходимо придерживаться во время заживления костной ткани. Все они гласят, что пища должна быть максимально жидкой, по консистенции напоминать сливки. Любая еда, которую потребляет человек, не должна пожевываться

Очень важно помнить о следующих правилах при выборе рациона для больного:

- В блюдах должно быть как можно больше растительного масла;

- Следует отказаться от употребления молочных продуктов, так как они сгущают слюну;

- Следует регулярно давать больному протертое мясо, чтобы ускорить восстановление;

- В первые несколько недель пищу следует разводить в овощном или мясном бульоне;

- Следите, чтобы рацион был полноценным и питательным.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки. Дело в том, что при дефиците питания спирт стремительно быстро всасывается организмом. Из-за этого он может спровоцировать рвоту. Это крайне опасное явление, так как многие пациенты не могут самостоятельно открыть челюсти – в результате захлебываются собственными рвотными массами. Учитывайте, что потеря массы тела по время реабилитации – абсолютно нормальное явление.

Однако вы должны сделать все возможное, чтобы количество сброшенных килограммов было минимальным.

Основные правила реабилитации

Пациент может отправляться долечиваться в домашних условиях только после того, как в больнице пройдет критический период

Врачу важно удостовериться, что кости челюсти правильно закреплены, они успешно срастаются, у больного отсутствует сторонний дискомфорт. Чтобы восстановление прошло максимально безболезненно и быстро, необходимо придерживаться следующих правил:

- Если вас мучают сильные болезненные ощущения, незамедлительно выпейте обезболивающее;

- Старайтесь как можно меньше разговаривать, не пытайтесь двигать челюсть;

- Обеспечьте себе полноценный отдых и покой, не занимайтесь сторонними делами;

- Всегда придерживайтесь специальной диеты, которая поможет сохранить целостность срастающихся костей;

- Спите на спине, чтобы не сдавливать хрупкие срастающиеся кости;

- Принимайте витамины и минералы, которые значительно ускоряют процесс восстановления организма;

- Не стоит заниматься самолечением или испытывать на себе методы народной медицины без согласования с врачом;

- Регулярно посещайте больницу, чтобы врач мог оценивать динамику изменений;

- Не забывайте о физиопроцедурах – они способствуют снижению болезненности;

- После разрешения врача делайте специальные упражнения, которые помогут восстановить деятельность мышц лица;

- При появлении каких-либо признаков, которые доставляют вам дискомфорт, стоит незамедлительно показаться лечащему врачу.